Wie Künstliche Intelligenz unsere Lernkultur verändert

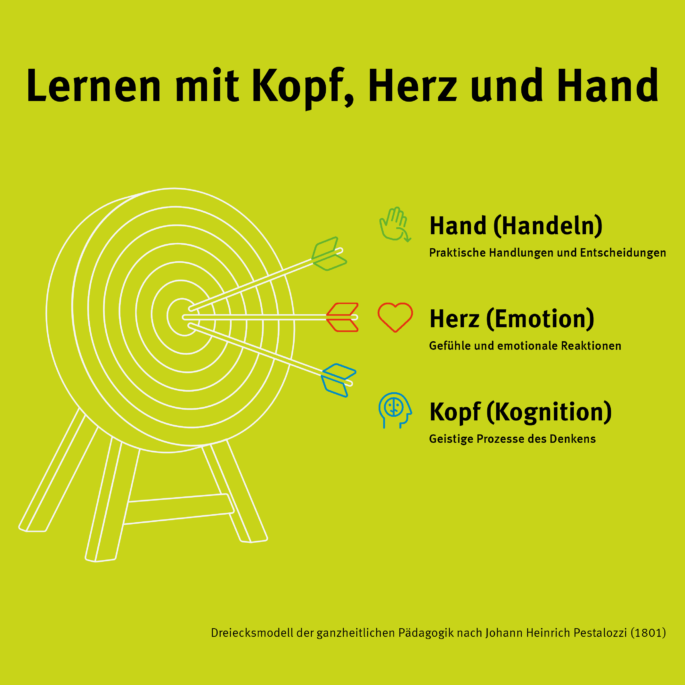

In einer Welt, in der ChatGPT genauso selbstverständlich zum Alltag gehört wie der Thermomix oder das Onlinebanking, stellt sich die Frage: Was bedeutet das für unser Lernen? Dr. Jana Hofmann von der Universität Erfurt bringt es im Gespräch mit unserer Redaktion auf den Punkt: „Lernen beginnt im Herzen, führt über den Verstand und endet in der Handlung.“ Und genau da, sagt sie, wirkt Künstliche Intelligenz – als Katalysator.